仕事でアンケートフォームを付けることになりそうなので、Contact Form 7での設置方法を整理して文章にしてみました。アンケートとしては小規模なものを想定しています。(回答数100未満くらい)

使ったプラグイン

Contact Form7

執筆時version4.5

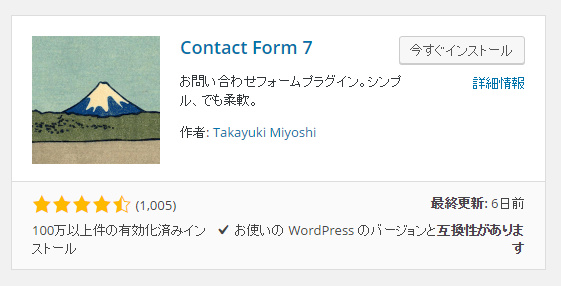

導入方法は割愛します。ダッシュボード→プラグインからさくっと入れてください。

日本語対応しているので安心です。

フォームの設置(基本)

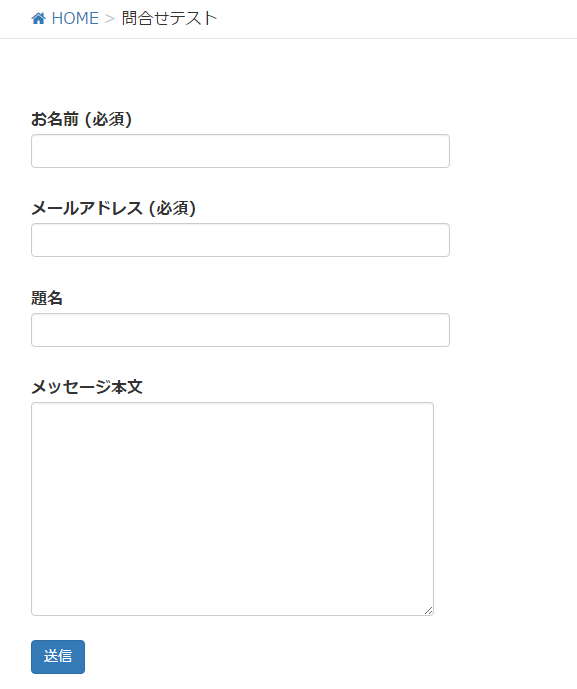

はじめて使う人は、基本となる問合せフォームを設置してみましょう。

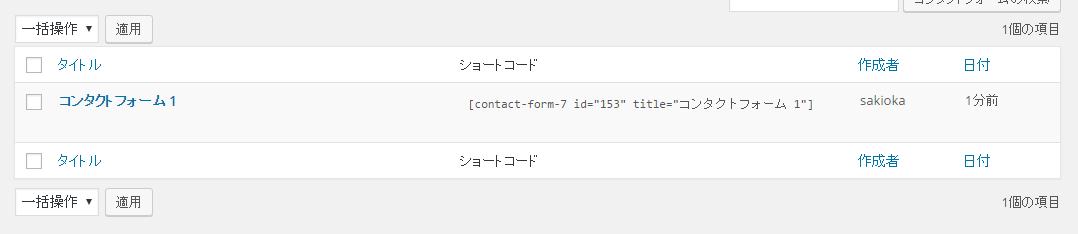

ダッシュボードの左メニューお問い合わせからコンタクトフォームを選びます。

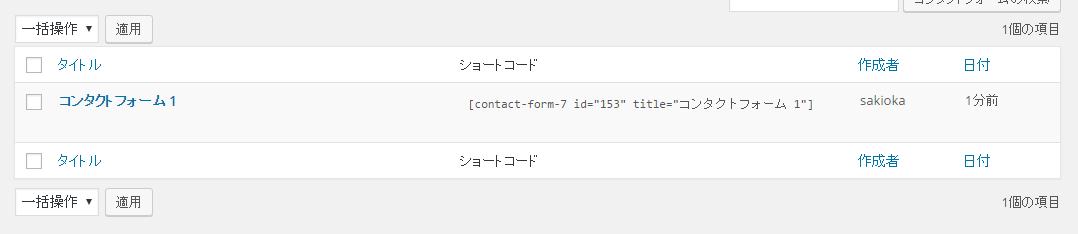

コンタクトフォーム 1としてサンプルが初めから入っています。

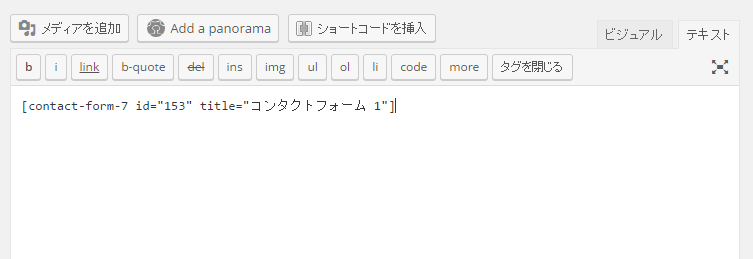

貼り付け用の固定ページを用意しておきます。(記事でも構いません。)

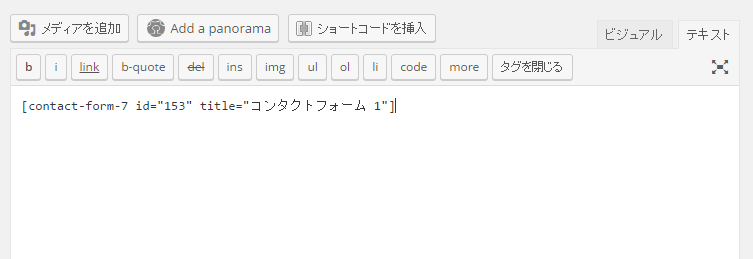

本文にショートコードを貼ります。

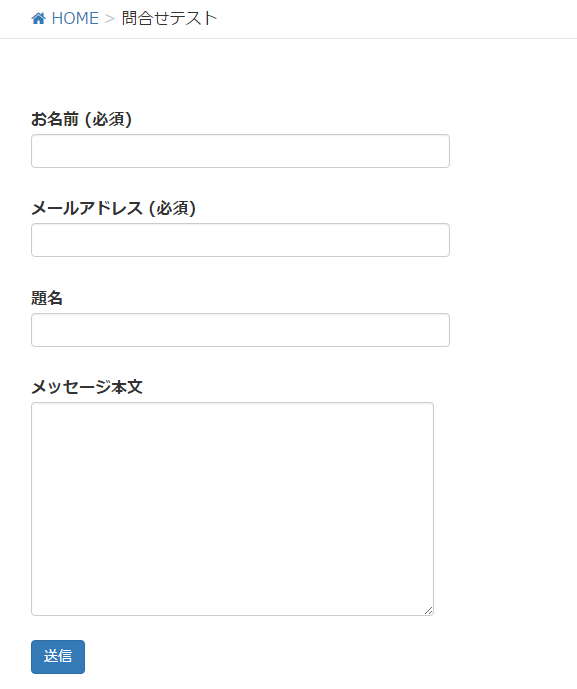

完了です!簡単です。

実際にフォームに入力して送信すると、WordPressの管理者宛にメールが届きます。

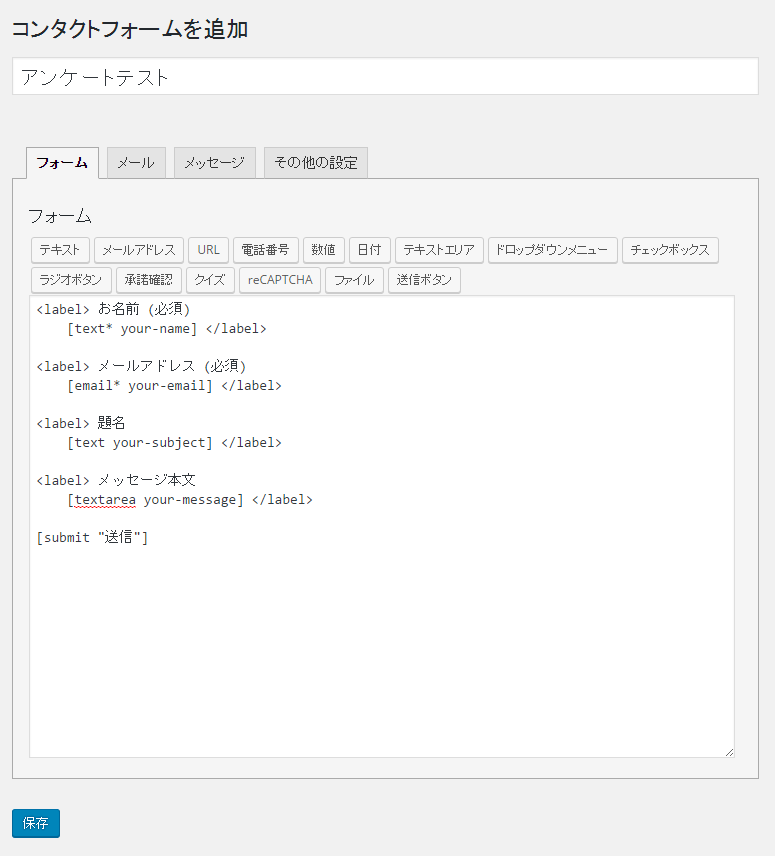

アンケートフォームを作る

色々項目を増やしてアンケートフォームを作っていきます。

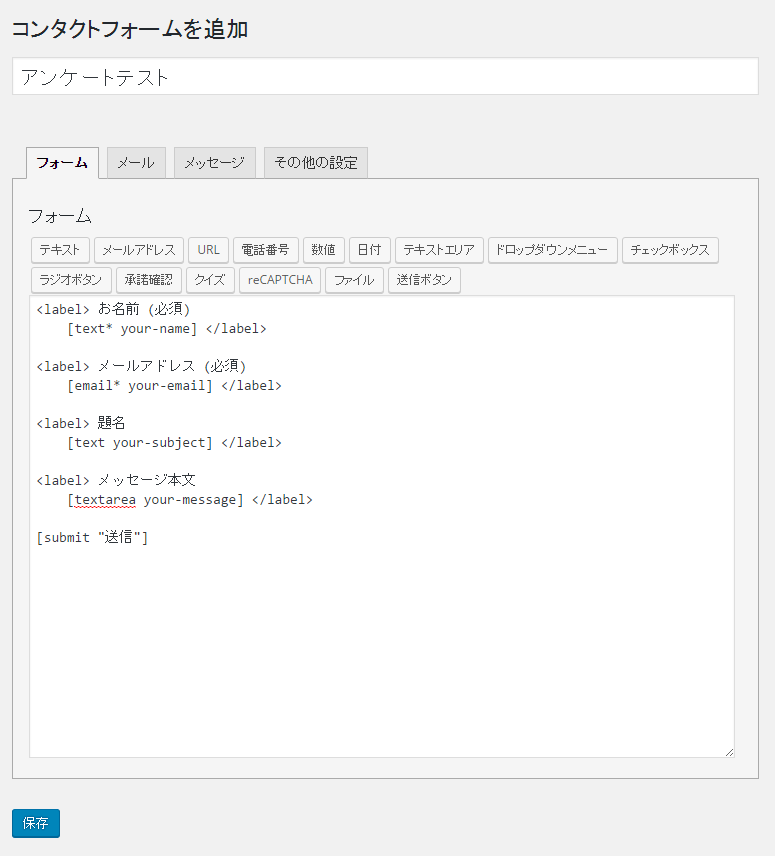

新規追加でフォーム追加画面を出します。↓最初の状態。

最初から基本的な部品は入っていますので、これを参考に付け足していきます。

今回はサンプルとして以下のようなアンケートを組み立ててみます。

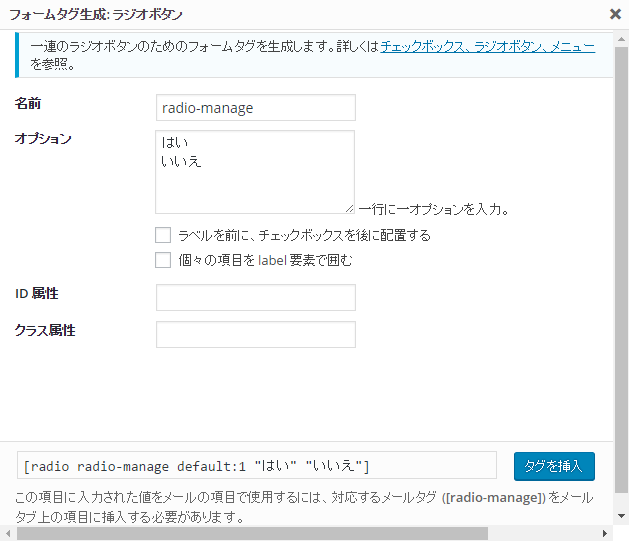

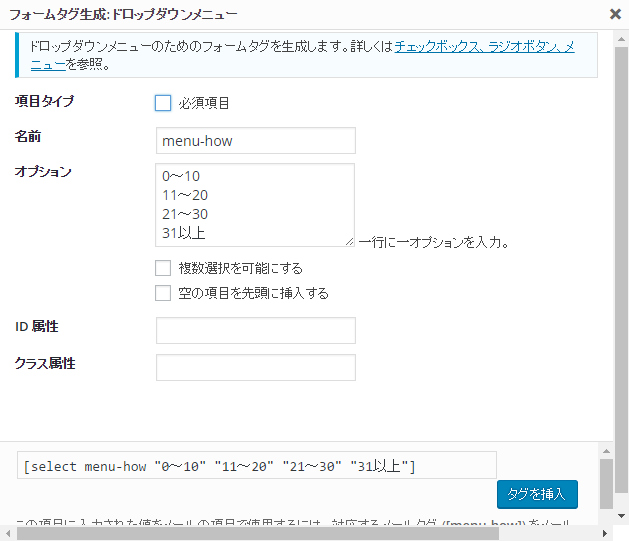

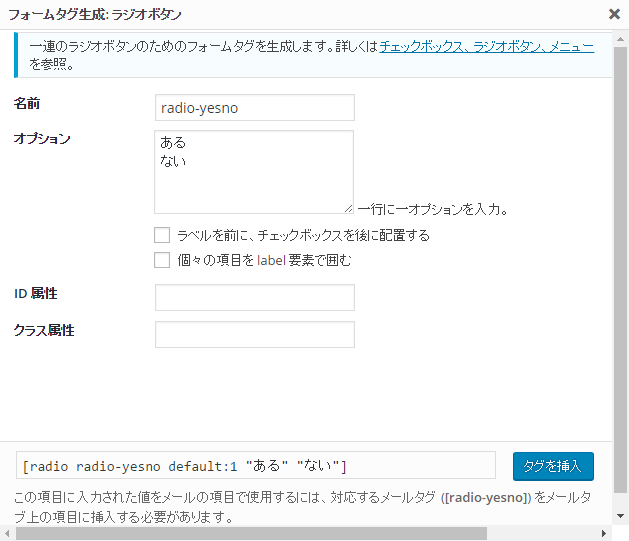

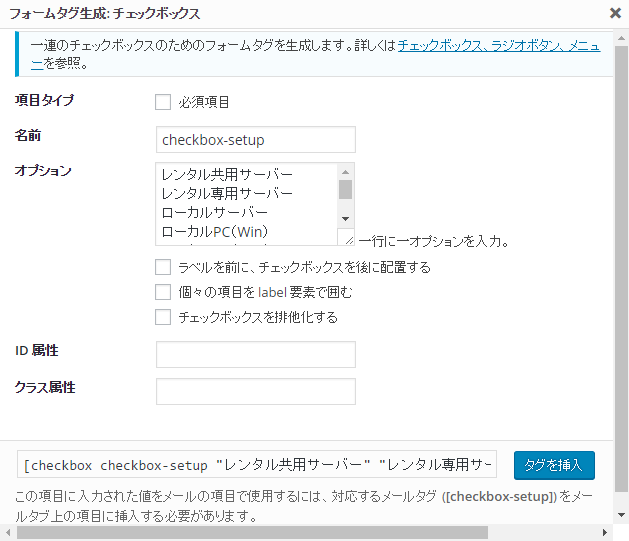

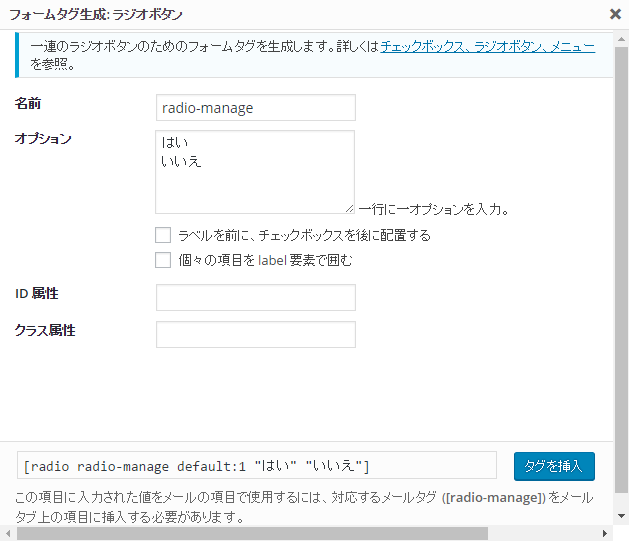

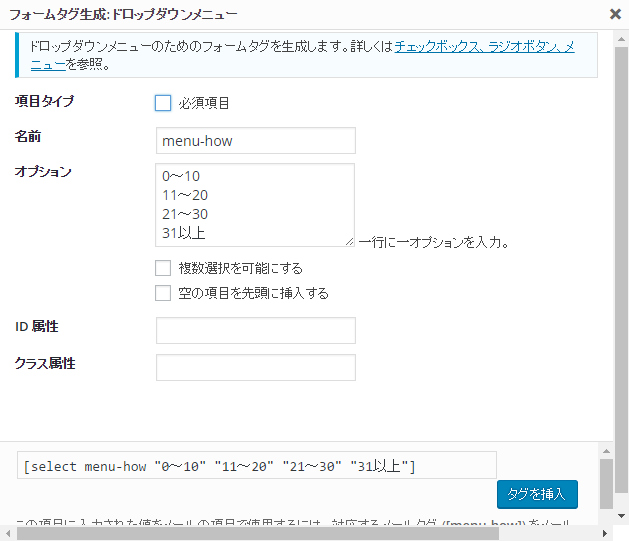

フォーム下のボタンを押すとダイアログがでますので、必要項目をいれて挿入ボタンを押します。

今回は4つの質問を作ります。以下に記入例を挙げますので参考にしてください。

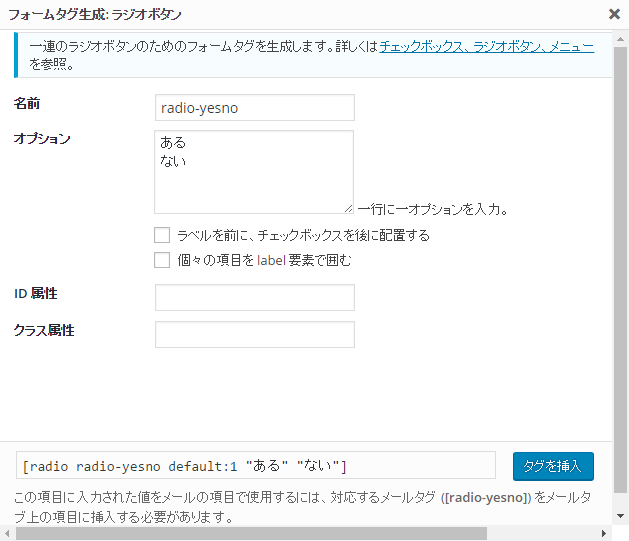

Q1 WordPressをセットアップしたことがある。

ある ない

→ラジオボタン

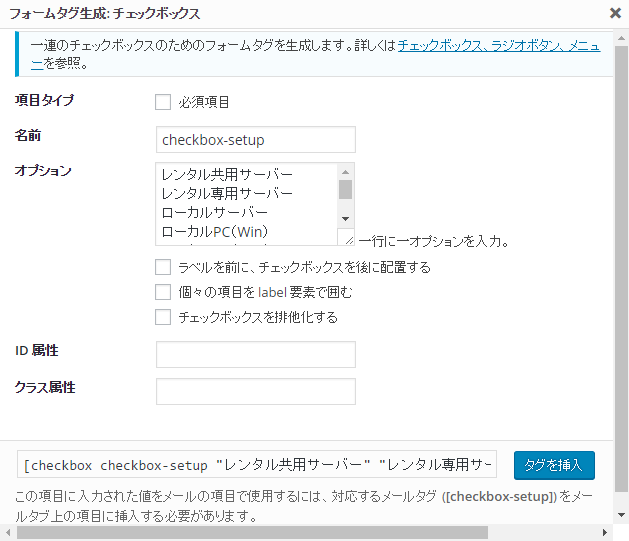

Q2 どこにセットアップしましたか?

レンタルサーバー ローカルPC 専用サーバー ローカルサーバー

→チェックボックス

Q3 現在WordPressサイトの管理をされていますか?

している いない

→ラジオボタン

Q4 最もプラグインの多いサイトで何個入ってますか?

0~10 11~20 21~30 30個以上

→ドロップダウンメニュー

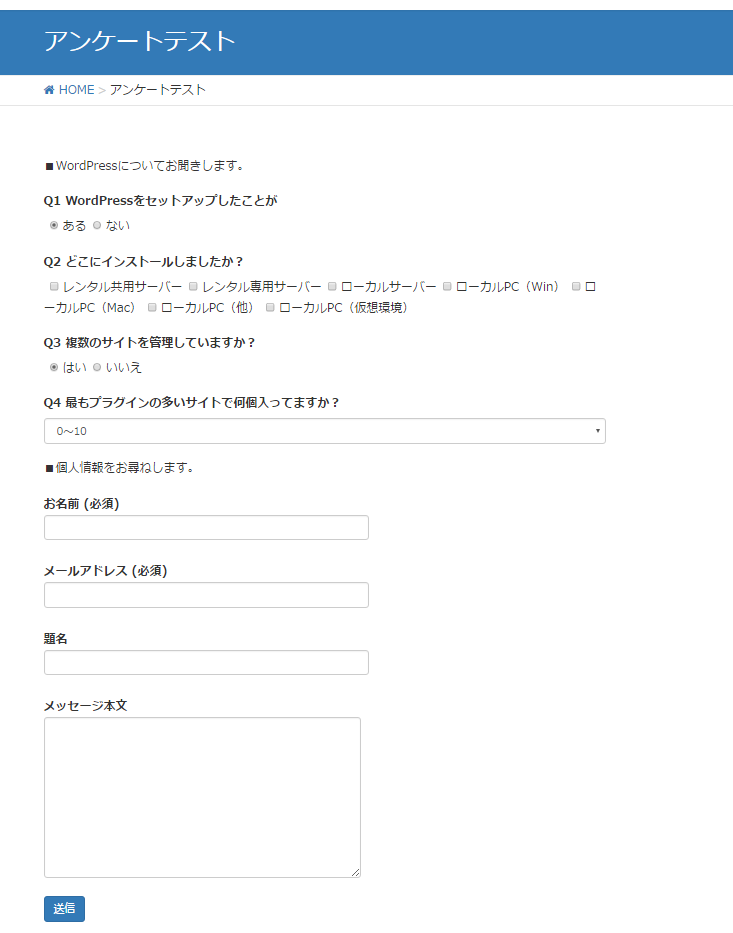

個人情報

・名前・メール・メッセージ

→デフォルトのまま

例と同じように<label>

個人情報部分は、標準の物をそのまま流用します。アンケートとしては不要なので題名を消しました。必須項目もそのままです。アスタリスクの有無で判別されます。

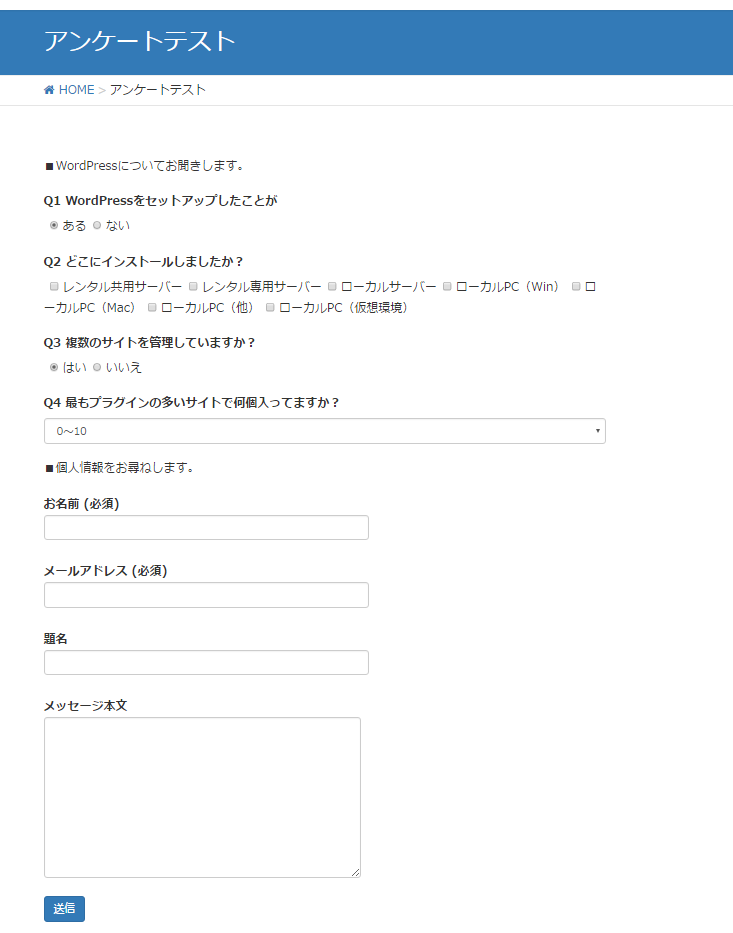

この段階で保存して固定ページにショートコードを貼り付け、見てみましょう。

もっともらしい、アンケートフォームができているはずです。

しかし、このままでは新規で追加した項目のデータを受け取ることができません。

受け取るための設定を追加してやります。

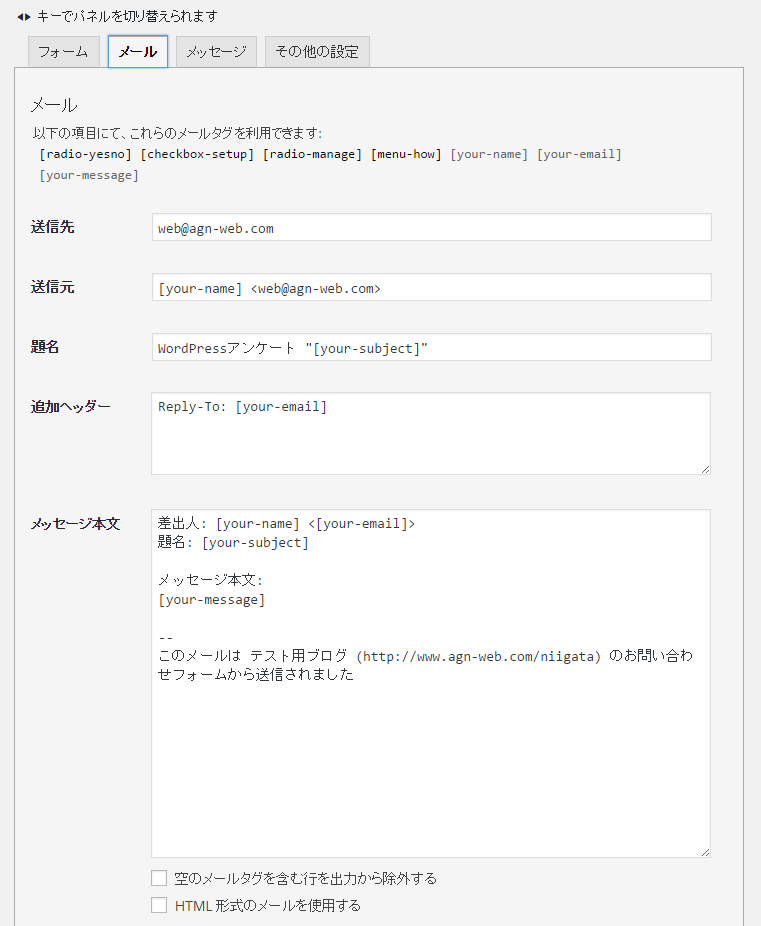

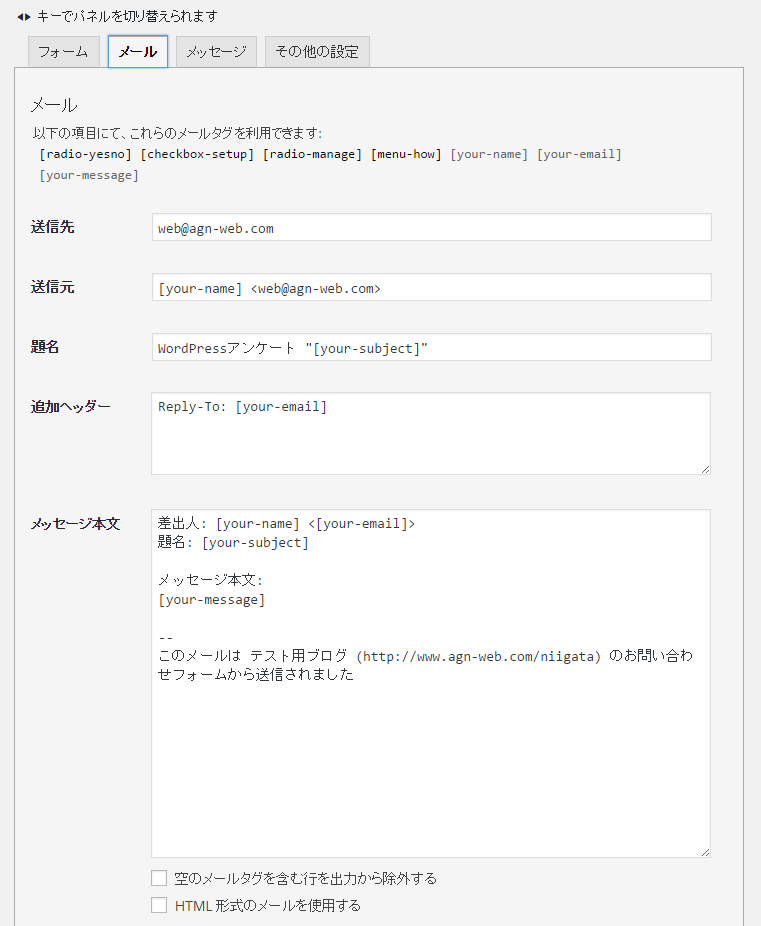

受信メールの設定

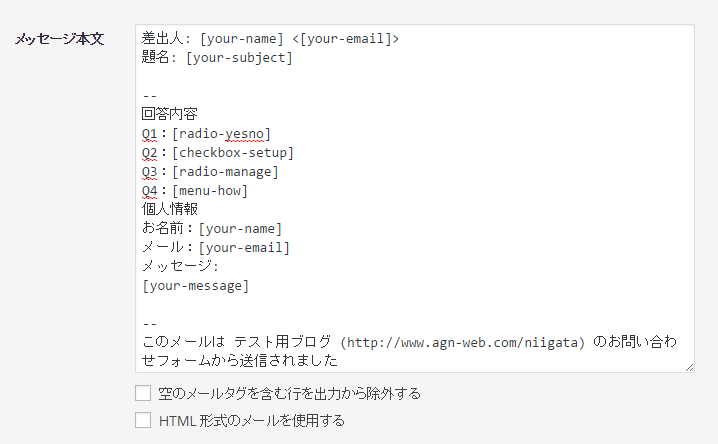

メールのタブを開いて受信メールの内容を書いていきます。受け取りに使いたいメールアドレスもこちらで設定します。

題名は消したので、[your-subject]は消します。

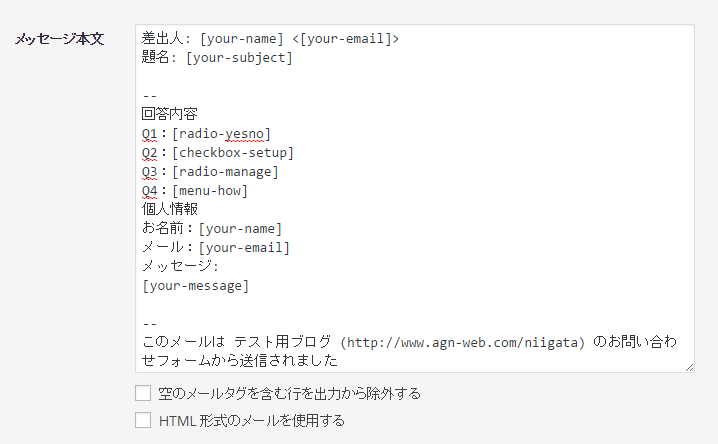

そして本文に追加したフォームのメールタグを追加して行きます。

追加出来るタグは上部に表示されているので、見ながら書き込みます。↓例です。

書いたら忘れずに保存を。

これで設定完了です。

回答者にもメールを送るには、メール(2)にチェックを付けて、同じように本文を書いていきます。回答や個人情報の控え、簡単なお礼、運営の署名などを記載しておくとよいでしょう。

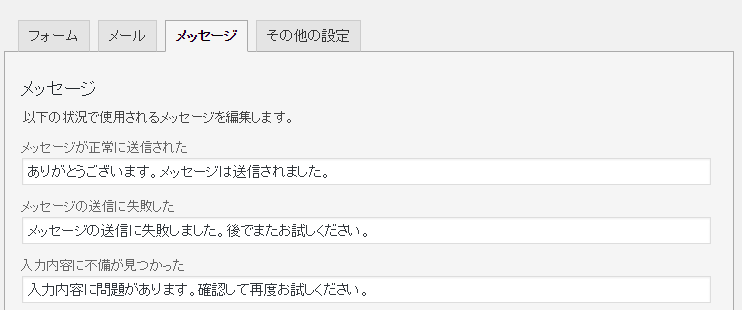

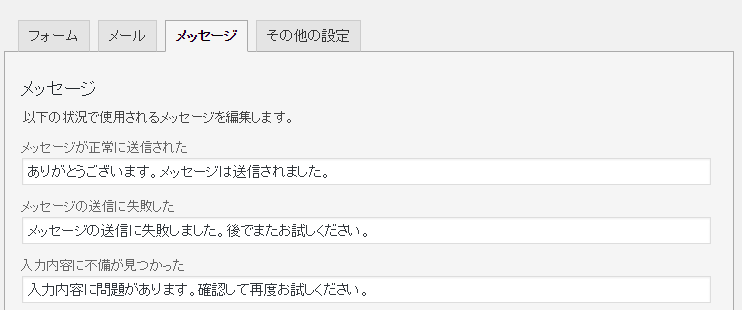

表示メッセージの設定

Contactform7の仕様上、フォームの送信時に確認画面は出ません。

代わりに任意の送信完了のメッセージを出すことができます。

これはメッセージタブで設定します。

また、エラーの時の表示メッセージもこちらで設定可能です。

これでアンケートフォームは完成です。

実際の運用には、個人情報の取扱いなどもしっかり記載した方がよいでしょう。

より作り込むなら

・メールをWordPressのDBで管理する

・送信前に確認画面を出す。

などを別のプラグインを追加することで対応できます。

また、もっと大規模にアンケートを採るなら、

集計機能のあるアンケート専用のプラグインを使うとよいでしょう。

予算に都合が付くならSSLにも対応したいですね。

※以下に動作サンプルを設置しました。よろしければご回答ください。

続きを読む Contact Form 7でアンケートフォームを設置