会社のデスクで、WindowsとMacを並べてつかってます。

以前はUSB切り替え機で、USBのキーボードとマウスを切替えて使ってましたが、

配線が乱雑になるに加え認識しないこともままあり、結局は2組のキーボードとマウスを並べて使ってました。

ですが、デスク上に2組もキーボード・マウスがあると邪魔なんですよね。

そこで!USBリンクケーブルです。

2台のPCをUSBで繋いでデータをやり取りするケーブルです。結構昔からあるジャンルの製品です。

最近知ったのですが、キーボードなどの入力デバイスの共有もできるんです。

と言うわけで試しに一番安い製品を買ってみました。よくわからない中国製(Ugreen)です。Amazonで1000円ちょっと。

外観はUSBケーブルそのもの。

片方のコネクタ部分にストレージが入っているようです。(USBメモリとして認識します。)

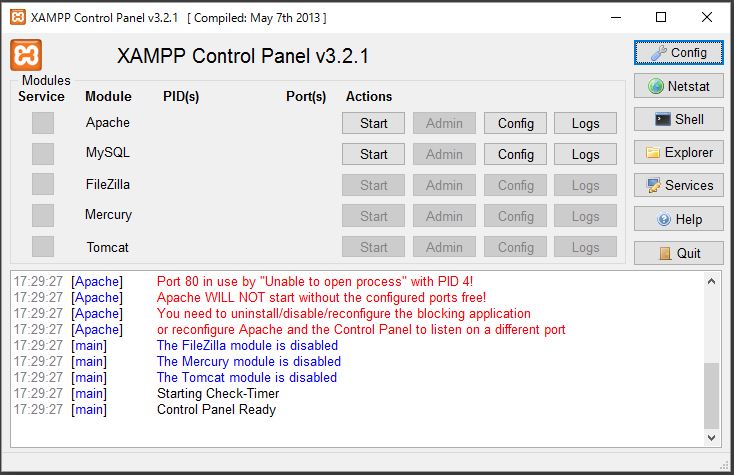

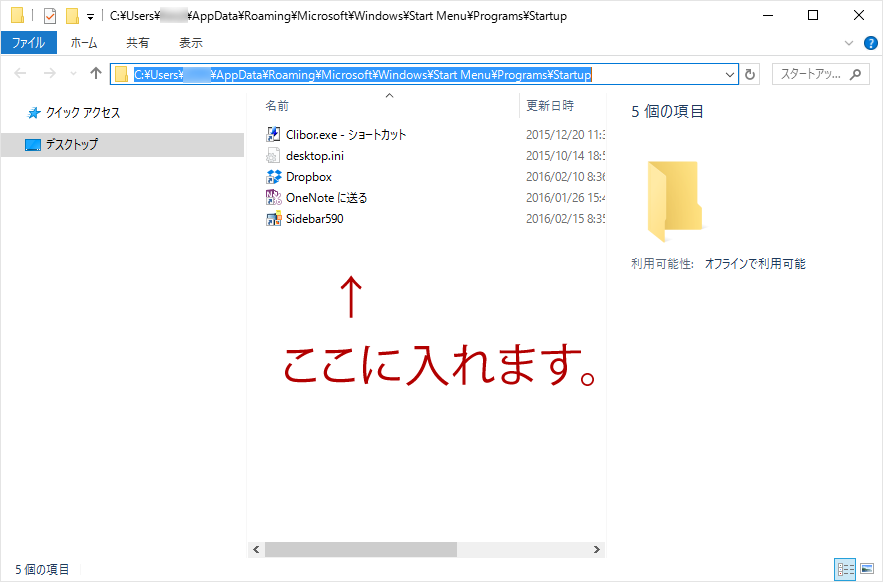

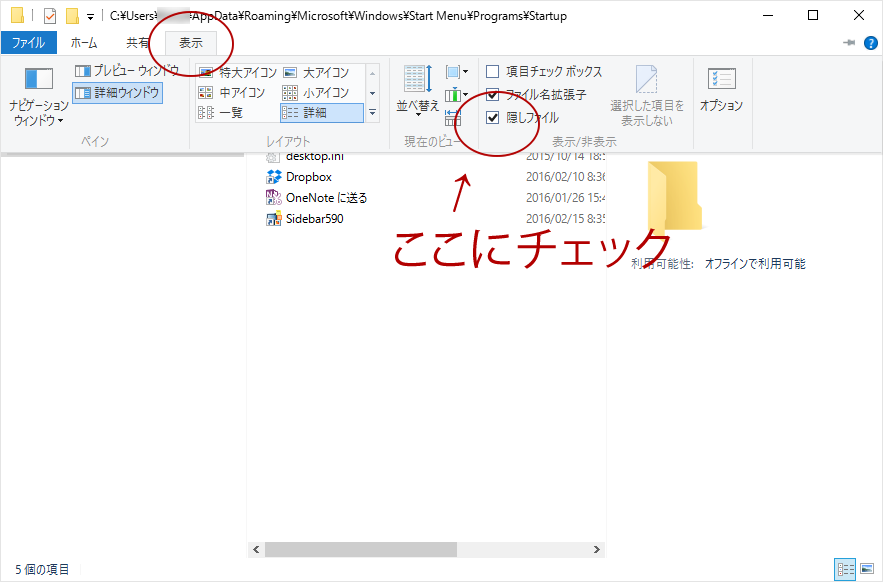

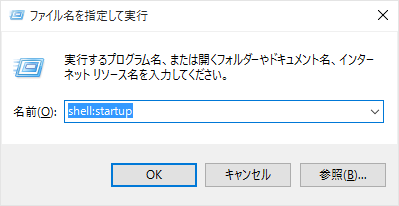

そこにリンク用のソフトウェアが同梱されていおり、仮想CD的に自動起動、インストールを行います。

使いたい双方のUSBポートに接続して使用します。

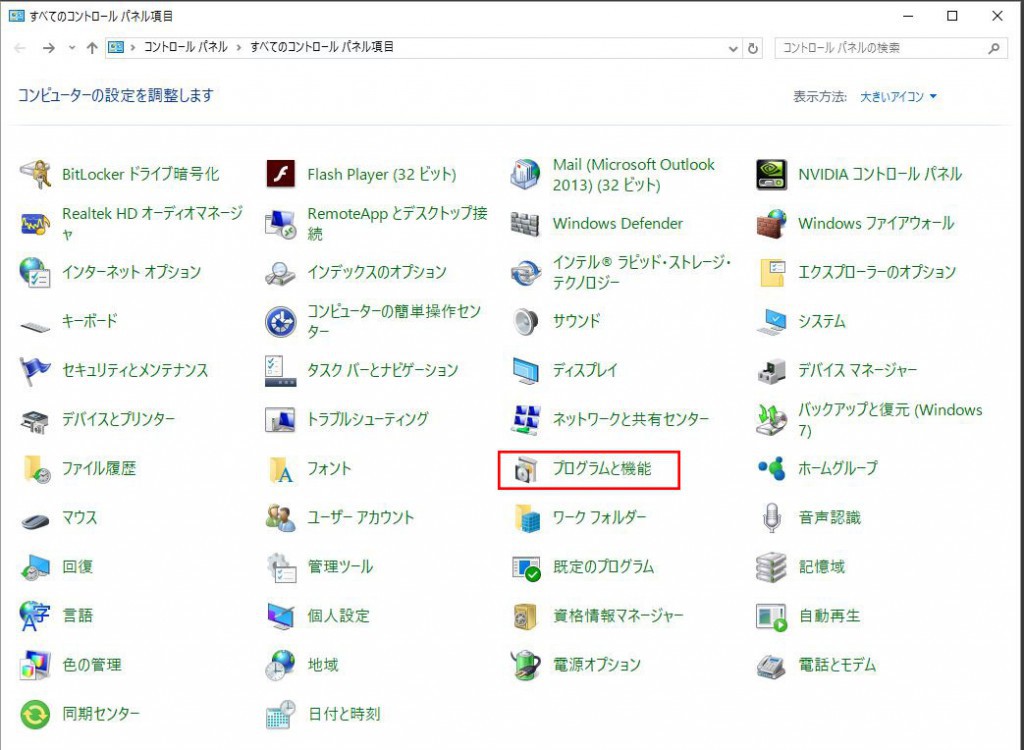

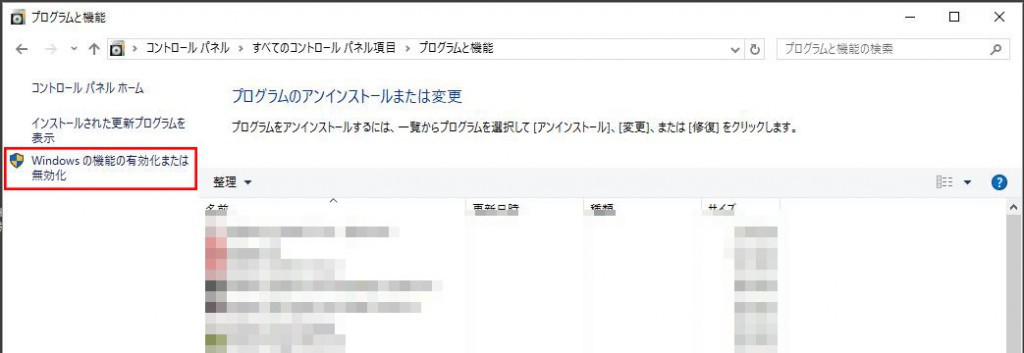

設定は特に不要で繋げば常駐ソフトがインストールされて自動で使えるようになります。きちんと日本語化してありました。

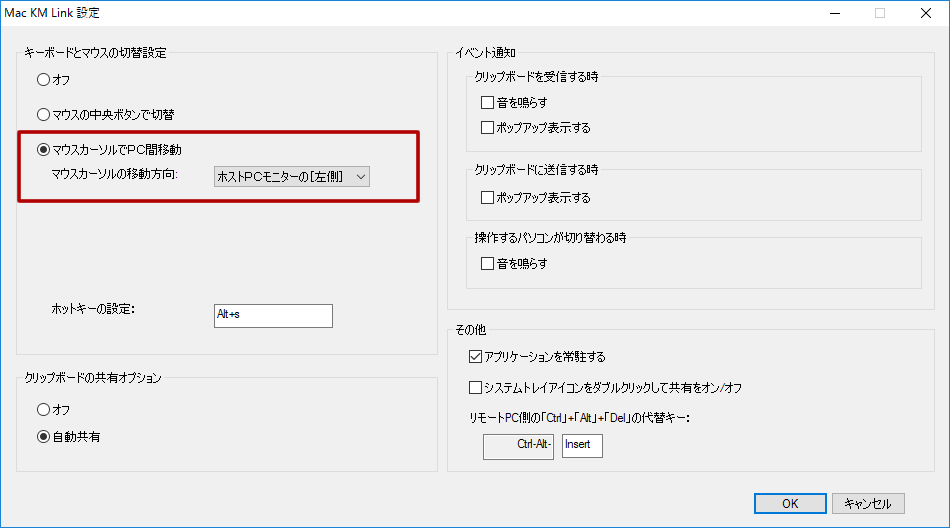

使いこなすには、色々設定した方が便利そうです。

とりあえず、2台のディスプレイをマウスで移動できる設定にしました。

2台が繋がると、片方のデスクトップからもう片方のデスクトップにマウスカーソルが移動できるようになります。

移動した段階で、移動先PCを移動元のキーボード・マウスでコントロールできるようになります。

タスクトレイに常駐しているユーティリティのおかげで、ファイルをドラッグドロップでコピーできます。さらにクリップボードも共有できます。

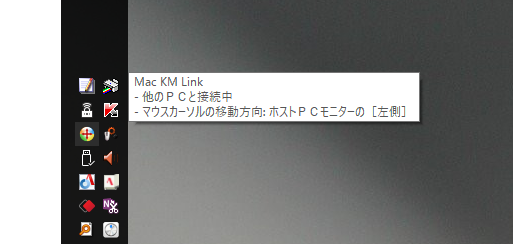

↓こんな感じです。↓ 右のWindowsから左のMacへ移動する様子。

モニタをまたぐときに一瞬もたつくものの、感覚的にはデュアルモニタに近い操作性です。

ソフトウェアで同じ事ができるSynergyなどありますが、こちらの方が設定も簡単でファイルのコピーもできますし、どなたにもおすすめできます。

(ケーブルという性質上、2台での共有に限られます。)

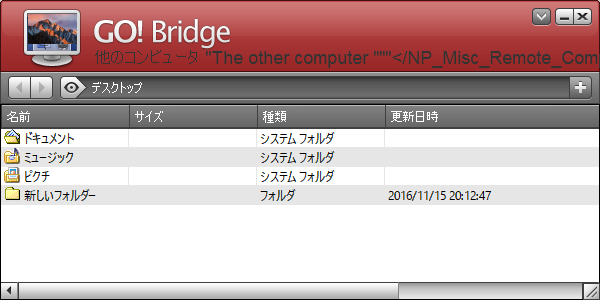

ファイルの転送は上記設定でドラッグ&ドロップで可能ですが、転送用の専用ソフトGO!Bridgeも付属します。

エクスプローラー的に操作したいときには便利に使えそうです。

良いことばかりでは無くデメリットもあります。

あたりまえですが、OSが立ち上がってないと共有はできません。BIOSの操作などは厳しいですね。機械的なKVMに劣る所です。

電源が入っていても片方がスリープしていると、ディスプレイをまたいでカーソルの移動ができません。

ショートカット(ALT+S)で強制切替えをし、操作することになります。

また、私は片方(Mac)をサブマシン的に使っているので気になりませんが、メインマシン的に使うとレスポンスが気になるかも知れません。

今回使ったのがUSB2.0版だったので、USB3.0対応であれば、もっと快適かも知れませんね。

色々制限もありますが、複数台のPCを使う人なら1本あると便利だと思います♪

備考

上記記事の執筆にあたり、

・Windows10 aniversary update適用済み

・Mac os x sierra / Mac mini 2013

にて動作チェックを行いました。